日野宿

街道の宿場町 「日野宿」

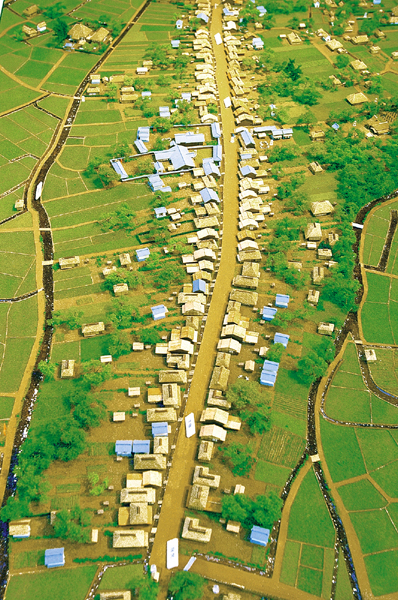

日野の甲州道中の道筋が決められたのは、江戸以前元亀元年(1570)、北条氏照によって日野宿の屋敷割りが行われたことがきっかけでした。その後慶長10年(1605)幕府によって整備され、日野宿と横町から大坂上を抜ける道が甲州道中として制定されました。

日野宿の江戸方面の隣には府中、甲府方面は八王子に宿場がありました。府中と八王子は大きな宿場で、それとくらべると日野は取次ぎを主にする小さな宿場でした。しかし、多摩川にあった渡し場を経営するなど、大事な役割も果たしていました。

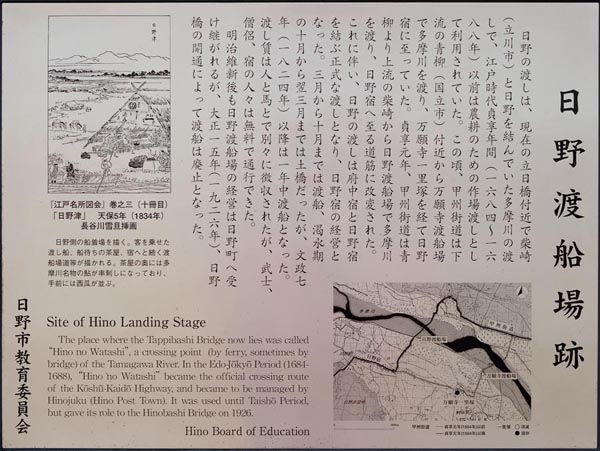

1.日野渡舟場

2.東の地蔵(福地蔵)

3.金子橋

4.西の地蔵(坂下地蔵)

5.万願寺の一里塚

6.万願寺の渡し

日野渡船場が定められたのは貞享元年(1684)のことです。甲州道中の道筋が変更になり、渡船場が万願寺の渡しから移されたのです。この渡しは「王手は日野の万願寺」と将棋の言葉にあるように、江戸の防衛線でもありました。

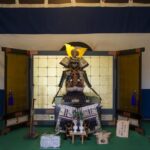

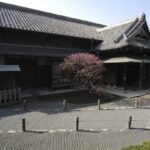

日野宿本陣

陣・脇本陣は参勤交代などの大名やお供の者が宿泊します。また、幕府の役人や諸藩の武士達の宿としても利用されていました。日野宿の問屋と日野本郷名主は上佐藤家、下佐藤家の二家が兼帯で務めました。はじめは上佐藤家が本陣、下佐藤家が脇本陣と定められましたが、幕末には下佐藤家が本陣を務めるようになりました。

問屋場跡・高札跡

問屋場とは人馬継立等の宿場業務を執る役所で、上・下両佐藤家が問屋を務めました。高札場は幕府の法度や掟等を掲示する場所です。

跡地は日野図書館となっており、問屋場跡・高札跡碑が立てられています。日野図書館内には日野宿や新選組関係資料、蔵書が展示されています。

関連記事