宗印寺

武蔵武士、平山武者季重ゆかりの寺

日野七福神 布袋尊

| 名 称 | 大沢山宗印禅寺 |

| 場 所 | 日野市平山6-15-11 |

| 電 話 | 042-592-6699 |

| 交 通 | 京王線平山城址公園駅下車徒歩5分 |

曹洞宗、由木(八王子市)金峰山永林寺末、本尊は聖観世音菩薩です。

境内は昔、安行寺無量院のあったところといわれています。縁起によれば、裏手に当たる地に一体の聖観世音菩薩像が安置されていました。無量院の廃庵内ではなかったかといわれています。その菩薩は人々の求めには必ず応え、願いの叶えられぬことはなかった、といいます。そこで当時、平山の地頭だった中山照守は永林寺の傑秀禅師に頼んで、一庵を建てその像を安置したのが始まりであったといいます。慶長4年(1599) のことでした。この本尊聖観世音菩薩は本堂内陣の中央に安置してあり、武相観音霊場の第四十四番札所となっています。

中山氏は武蔵国入間郡飯能中山村に起った鎌倉以来の名族で、開基照守の父、中山勘解由家範は八王子城で侍大将として豊臣軍と奮戦し勇名を馳せました。照守は家康公に召出され、大坂冬の陣や信州上田城に攻めの際、奮戦して上田七本鎗の名を残したり、荒馬を乗りこなすなど父親譲りの武勇の人であったことが知られています。

しかし、その中山照守が一庵を結んだもの、一寺を成すには至りませんでした。

時は経って、寛文3年(1633)になり、一東天樹がひとえに檀徒を募り、新たに一寺を開きました。これをもって一東天樹大和尚を開山とする、と伝えられてもいます。さらに42年後の宝永2年(1705)、三世大本慧立大和尚が痛んだ堂宇を復興させました。このときから開基中山照守の戒名宗印居士をとって、大沢山宗印禅寺と号することになりました。

明治になると、平山季重を供養するために建てられた大平山大福寺、(現在の平山城址公園駅ロータリー周辺が大福寺の場所)が明治17年(1884)廃寺となり、宗印禅寺に併合されました。これによって大福寺にあった平山季重の墓、日奉地蔵堂、大福寺本尊の千手観世音菩薩坐像も宗印禅寺に移されました。

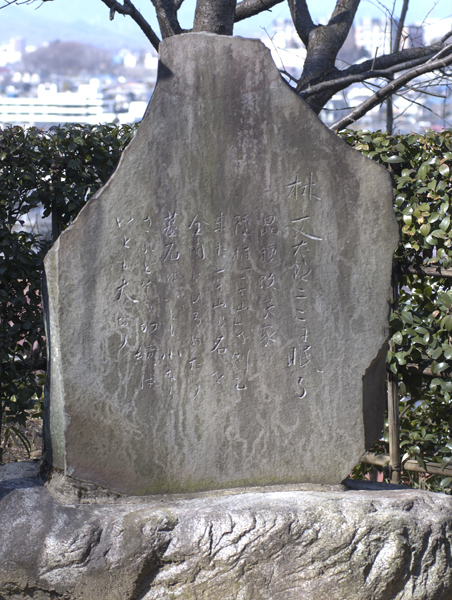

平山季重の墓(東京都旧跡)

もとは大福寺にあったものが併合により、宗印禅寺に移されました。

高さ1.8mの五輪塔で台石は季重25世の孫松本藩士平山季良が建てたとあり、また鎌倉中期承久元年年(1219)2月19日卒とあり、これが季重の没した年ともいわれています。

木造薬師如来坐像(平山薬師・日野市有形文化財)

薬師堂は昭和18年(1943)平山地区に都道が開設された際、その道筋にあった薬師堂をこの地に移したものです。

古くから平山の寅薬師と呼ばれ安産と眼病平癒を祈願しています。薬師如来坐像は高さ33cm、寄せ木作りで、彩色がほどこされています。

木造地蔵菩薩坐像及び千躰地蔵(日奉地蔵・日野市有形文化財)

日奉地蔵堂内に安置されている地蔵菩薩坐像は高さ40cm、伝説によれば季重が戦勝のお礼に安置したものといわれています。

この像を中央に左右それぞれ五百体、千体の小地蔵像が安置されています。補充したものもありますが千体地蔵として完全な形を伝えています。現在の地蔵堂は平成11年(1999)、宗印禅寺の改修時に新築されたものです。