みんなで作ったお米はみんなで食べます

もう10月も終わり、9月の下旬から始まった稲刈りがもあらかた済み、なんとなく風景も寒々としてきました。

日野にある小学校の多くでは、学校付近の田んぼで農家の方々の協力してもらい、田植えから稲を育てています。

そんな子どもたちの田んぼでも稲刈りが行われました。

まず、訪ねたのは、八王子市に近い平山。ここでは、滝合、平山、平山台の3つの小学校が米作りをしています。この日は平山、平山台の合同稲刈りです。

農家の方から、鎌の使い方を伝授され、いざ、と、ここまでは順調、順調、でも何せ、人数に対して田んぼが小さい。

シャッキシャッキと刈り取る手つきが馴れてきたな、と思ったら、もう刈る稲がないという状態。

でも、稲刈りはここでおしまいというわけにはいきません。これからがおいしいお米になるかどうかの勝負どこ。「はざかけ」です。収穫した稲は天日に干されることにより、お米は、一段とうまさを増すのです。コンバインや乾燥機が登場し、米処では逆に見ることが少なくなっているそうな。

束にした稲をせっせと、「はざ」にかけていきます。見ているとやはり全ての子が一生懸命という訳にはいかず、脇を流れている用水の方に興味を費やしている子、見学に徹している子も。でも、徹頭徹尾作業に勤しんでいる子ももちろんいて、ひっくるめていい感じでした。

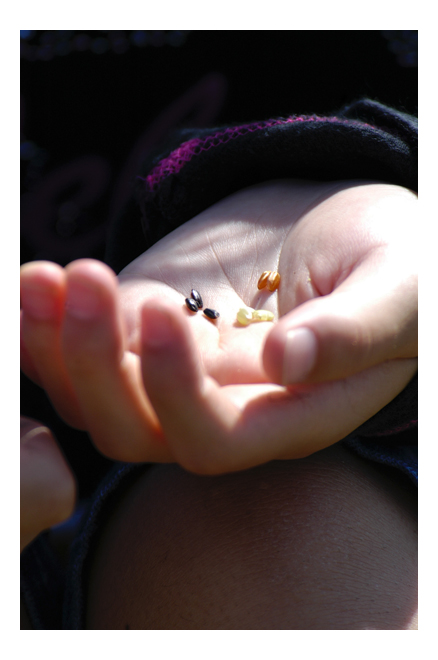

この田んぼでの米作りの特色は、古代米も栽培していること。「黒米」「赤米」そして「緑米」がりっぱに実りました。殻をむくと手のひらにこぼれた黒、赤、緑の米粒、それを子どもたち、自慢げに覗き込んでいました。

2ヶ所目は東光寺小学校の田んぼ。JR中央線日野駅から歩いて10分ほどにある「よそう森公園」の田んぼです。

3年生が作った案山子に守られた稲は、見事に穂をたれ、実りました。稲を刈るのは5年生。春、みんなで植えた稲です。

このあたりは日野の中でも古くから人が住み着いた場所で、この田んぼを潤す水を運ぶ日野用水は実に440年も前に開削されています。東光寺小学校の田んぼは、公園となる前は、減反や都市計画で荒れ地となっていたものを再び、田にした場所。とはいえ、その前は永々と、気が遠くなる昔から米が作られてきた所です。

もちろん、そんなことは、知ってか知らずか、子どもたちにとっては現に目の前の稲刈りが最大関心事。

「ヤッター!」「スゴイ!」。鎌を稲に入れるたび、稲穂の重さが手に移る感触を声に伝えています。

「はざかけ」が終わった田んぼでは、3年生の活躍です。お仕事は「落ち穂拾い」。どうしても取りこぼしてしまったり、ちぎれてしまった「落ち穂」を、少しは雀に残してやればいいのにと思ってしまうくらい丁寧に集めます。

さて、子どもたちが作ったお米はどうなるのでしょうか。

日野の小中学校の給食には、日野で収穫された野菜や果物が積極的に使われています。「黒米」「赤米」「緑米」も当然、給食でいただくそうです。また、東光寺小学校は平成17年度全国学校給食優良学校に選ばれた小学校です。そんな小学校ですから、みんなで作ったこのお米も、冬に開かれる収穫祭で餅付きをし、全校児童で味わいます。もちろん、労を厭わないで指導してくれた農家の方々もご招待するそうです。